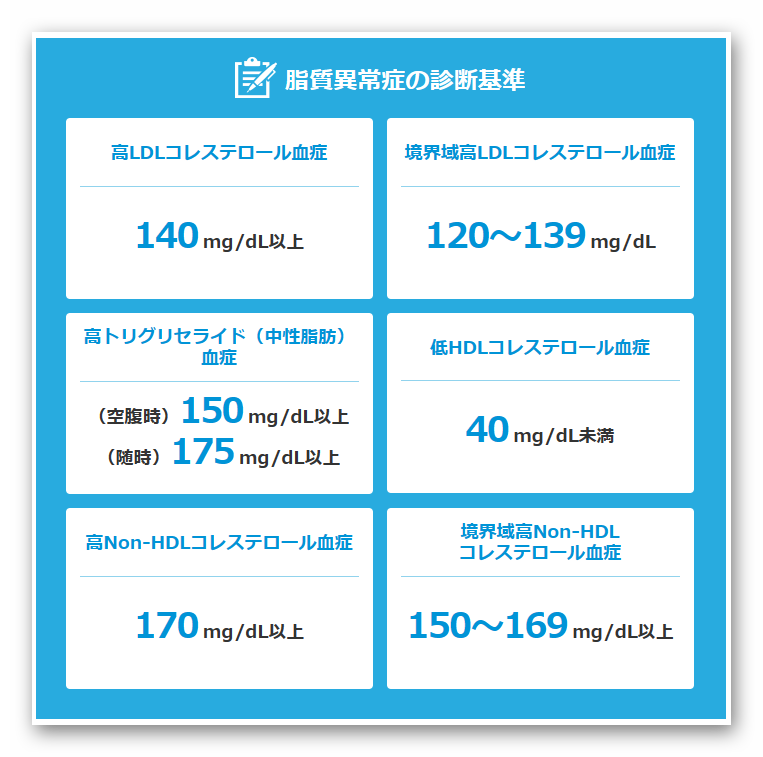

血液中の脂質(脂肪)が異常に多い状態を高脂血症といいます。また、液中の様々な脂質成分のバランスに異常が認められる場合、その状態を脂質異常症と呼びます。 血液の中には脂質(脂肪類の総称)として、コレステロール、中性脂肪(トリグリセライド)、リン脂質、脂肪酸などがあります。この中で、特に動脈硬化と関連するのはコレステロールと中性脂肪(トリグリセライド)です。 脂質とは? 血液中の脂質(脂肪)には中性脂肪(トリグリセライド)、コレステロール、リン脂質、遊離脂肪酸の4種類がありますが、血液中では脂質は「水と油」と言われるようにそのままでは血液には溶けませんので遊離脂肪酸はアルブミンという蛋白の容器に入れられて、その他は5種類のリポ蛋白という容器に様々な割合で同梱されて合成、配送、代謝、回収されます。したがって採血して調べた総コレステロールや中性脂肪の値は各種リポ蛋白に含まれるそれぞれの脂質の合計を表しています。  コレステロール 約8割は肝臓などの体内で合成され、残り2割は食事から補給されます。コレステロールはホルモンやビタミン、胆汁酸の原料や細胞膜の素材として使われる大切な脂質です。体内で代謝され胆汁中のコレステロールあるいは胆汁酸として腸に排泄されますが、98~99%は再吸収され肝臓に戻りますので、一度体内に入ったコレステロールは体内に蓄積されやすく、過剰なコレステロールは血管壁に沈着し動脈硬化の原因になります。 中性脂肪(トリグリセライド) 中性脂肪は炭水化物と同様に食事から補給されるエネルギー源です。食事からの中性脂肪は腸から肝臓に輸送されます。また過剰に摂り過ぎた炭水化物も肝臓で中性脂肪に合成されます。肝臓から血液中に放出された中性脂肪は全身に運ばれ、脂肪酸に分解されて主に心臓や心血管系の筋肉のエネルギーとして使用されます。余った場合には皮下や腸間膜の脂肪細胞に備蓄し、エネルギーが不足すると備蓄した中性脂肪を動員するという倹約システムを作っています。 動脈硬化を起こすのはコレステロール成分であり、中性脂肪が直接血管壁に蓄積はしませんが、中性脂肪はリポ蛋白という容器にコレステロールと同梱されているために中性脂肪の増加は間接的にコレステロール代謝に影響を与えて、高コレステロール血症がなくても動脈硬化の原因となります。 リン脂質 リン脂質はコレステロールと同様細胞膜の素材になったり、水に溶けない脂質の血液中の輸送容器であるリポ蛋白の素材としても大切です。 遊離脂肪酸 遊離脂肪酸は3つ(トリ)の脂肪酸と炭水化物の一種のグリセロールがくっついた中性脂肪(トリグリセライド)が体内のリパーゼという酵素により分解されて作られ、エネルギーとして利用されます。脂肪酸に分解されて主に心臓や心血管系の筋肉のエネルギーとして使用されます 動脈硬化と深く関係する血液中のコレステロールあるいは中性脂肪(トリグリセライド)のどちらかあるいは両方が増加するのを高脂血症と言います。 リポ蛋白の種類と働き コレステロールやトリグリセライドの運搬容器であるリポ蛋白は大きさの順に以下の5種類になります。 リポ蛋白の合成や代謝からみて3群に色分けしています。 カイロミクロン 中性脂肪が約80~90%、残りはコレステロールやリン脂質 食事中の脂質から小腸で合成されリンパ管から血液に入り、肝臓に運ばれる VLDL 中性脂肪が約55%、コレステロールやリン脂質がそれぞれ約20% 食事中の脂質と炭水化物から肝臓で合成され血液中に分泌され、中性脂肪が分解され引き抜かれるにしたがってコレステロールが次第に増加しIDLとなり、更にはLDLに変化 IDL 中性脂肪が約40%、コレステロールが約35% VLDLの中性脂肪が分解されLDLに替わる中間のリポ蛋白 LDL コレステロールが約45%、中性脂肪やリン脂質がそれぞれ約20% 殆どがVLDLから中性脂肪の分解され引き抜かれてコレステロールの割合が増加。余りは肝臓に回収されるが、過剰になると血管に蓄積するので「悪玉コレステロール」と言われる。 HDL リン脂質が約50%と多く、コレステロールが約30%、中性脂肪が約3% 主に肝臓と小腸で合成され、細胞や血管のコレステロールを肝臓に回収するので「善玉コレステロール」と言われる。 リポ蛋白からみると総コレステロールはLDLとHDLとIDLに含まれるコレステロールの総和であり、中性脂肪(トリグリセライド)は空腹時に採血しますのでふつう中性脂肪に富むカイロミクロンの影響は少なく、VLDLの中性脂肪をみていることになります。 コレステロールの組織への配送(転送)の主役は低密度リポ蛋白(LDL)であり、組織からの回収(逆転送)の主役は高密度リポ蛋白(HDL)です。 LDLはHDLから受け取ったコレステロールを体の各部に運搬、供給する働きがありますが、過剰になると血管の内膜に蓄積し、酸化されると動脈硬化を進行させますのでLDLは悪玉コレステロールとも言われます。 HDLは余分なコレステロールを体の各部から取り除き、回収し、直接あるいは間接的に肝臓でリサイクルする働きと、LDL-コレステロール(悪玉コレステロール)の酸化を防止する2つの作用で動脈硬化を防ぐのでHDLは善玉コレステロールとも言われます。 高脂血症と言われるのは 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版

この値が一応の基準になります。 ただし、基礎疾患をお持ちの方は少し話が違ってきます。下記の治療目標値の項目を参考にして下さい。 原因は? 腎臓病、糖尿病、肥満症、甲状腺機能異常などが原因となります。しかし、これらの原因が見つからず、体質(遺伝的素因)が原因と考えざるを得ない患者さんが多いようです。 高脂血症の治療方法は? あくまでも食事療法、運動療法が基本です。これらだけで不十分な場合に薬物療法などがおこなわれます。 しかしすでに動脈硬化性の合併症を起こしている場合は、3つの療法を同時に開始する場合もあります。 食事療法 コレステロールが高いときは 1.コレステロールの多い食べ物を取りすぎないようにする 2.脂肪を取りすぎないようにする 3.カロリーを取りすぎないようにする(糖尿病・肥満症に準じて) 4.不飽和脂肪酸を適度に取る 5.食物繊維を多く取る 中性脂肪(トリグリセライド)が高いときは 1.カロリーを取りすぎないようにする(糖尿病・肥満症に準じて) 2.糖分やアルコールを取りすぎないようにする 3.不飽和脂肪酸を適度に取る 4.食物繊維を多く取る  食物繊維を多く含む食材の代表例

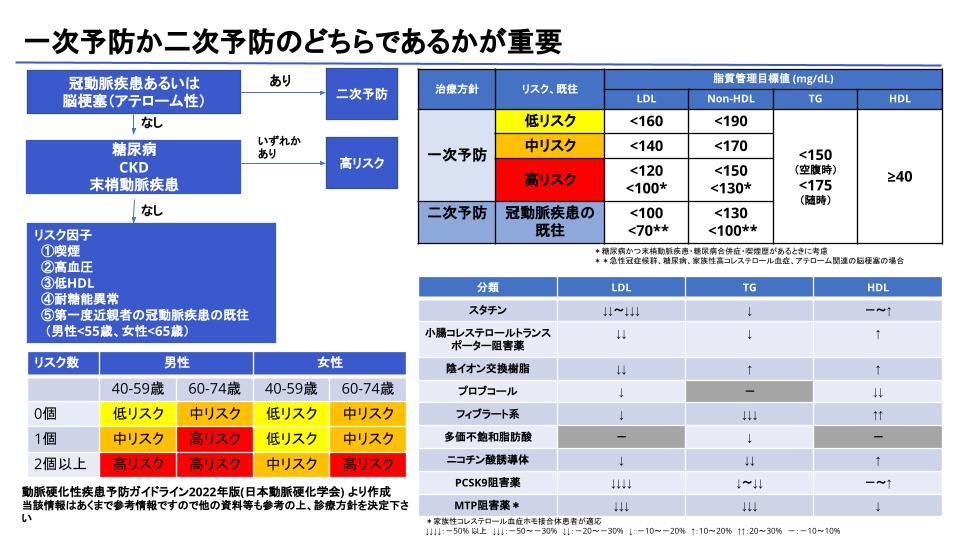

なお、動脈硬化の予防に緑黄色野菜に多く含まれるβカロチンが有効との説がありますが、普通にこれらの野菜を食べている人がそれ以上に薬物としてβカロチンをとっても特に動脈硬化を予防できるわけではないようです。また、特に血液中の脂質に異常がない方が極端な食事療法を行うとかえって健康に害となります。 運動療法 持続的な運動は血清脂質とくに中性脂肪(トリグリセライド)を下げるのに有効です。同時にHDL‐コレステロール(善玉コレステロール)を上昇させることが知られています。可能な限り積極的に運動するように心がけましょう。一日一万歩の歩行に勤めましょう。ただし、高齢者やほかの危険因子を持つ方の場合は心機能を事前に評価することが必要となりますので主治医とよく相談して下さい。  薬物療法 コレステロールが高いのか、トリグリセライドが高いのか、あるいはその両方なのかにより有効な薬物の選択は変わってきます。最近では各病態に有効な薬剤が治療に用いられるようになっています。 高脂血症の薬としては、まず悪玉コレステロールのLDL-コレステロール(LDL-C)を減らす薬があげられます。体の中のコレステロールはLDL-Cによって運ばれているので、これを減少させることが重要なのです。スタチン系、陰イオン交換樹脂、プロブコールなどの薬がそうした効果のあるものとして使われています。 また、主にトリグリセライト(中性脂肪)を減らす薬としてはフィブラート系が中心となります。 その他 家族性高脂血症などでは薬物療法では不十分なこともあり、LDLを特異的に吸着するLDLアフェレーシス(血液からLDLを取除く)が行われます。 高脂血症治療の目標値は?  これらの異常を放っておくとどうなりますか? 全身の動脈硬化が進行し、狭心症や心筋梗塞などの心臓病、脳血栓・脳梗塞、足などの閉塞性動脈硬化症などを起こしてきます。 高脂血症を治療する意義は? 高脂血症治療により虚血性心疾患(冠動脈疾患)の初発予防や再発予防が可能なことが様々な大規模臨床試験により明らかにされてきました。 これらの試験では、冠動脈事故の発生率はスタチン系治療薬によるLDL-C値の低下にともない減少しており、特に再発予防では著明な効果が見られています。 既に心筋梗塞などの動脈硬化による病気を起こしてしまった方、また、高血圧症、糖尿病などの生活習慣病を合併している方などは特にしっかりと治療しなければなりません。 2022年度版ガイドラインの主な改訂点 1.随時(非空腹時)のトリグリセライド(TG)の基準値を設定した。 2.脂質管理目標値設定のための動脈硬化性疾患の絶対リスク評価手法として、冠動脈疾患とアテローム血栓性脳梗塞を合わせた動脈硬化性疾患をエンドポイントとした久山町研究のスコアが採用された。 3.糖尿病がある場合のLDLコレステロール(LDL-C)の管理目標値について、抹消動脈疾患、細小血管症(網膜症、腎症、神経障害)合併時、または喫煙ありの場合は100mg/dL未満とし、これらを伴わない場合は従前どおり120mg/dL未満とした。 4.二次予防の対象として冠動脈疾患に加えてアテローム血栓性脳梗塞も追加し、LDLコレステロールの管理目標値は100mg/dL未満とした。さらに二次予防の中で、「急性冠症候群」、「家族性高コレステロール血症」、「糖尿病」、「冠動脈疾患とアテローム血栓性脳梗塞の合併」の場合は、LDLコレステロールの管理目標値は70mg/dL未満とした。 5.近年の研究成果や臨床現場からの要望を踏まえて、新たに下記の項目を掲載した。 ①脂質異常症の検査 ②潜在性動脈硬化(頸動脈超音波検査の内膜中膜複合体や脈波伝番速度、 CAVI:Cardio Ankle Vascular Index、などの現状での意義付) ③非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)、非アルコール性脂肪肝炎(NASH) ④生活習慣の改善、に飲酒の項を追加 ⑤健康行動理論に基づく保健指導 ⑥慢性腎臓病(CKD)のリスク管理 ⑦続発性脂質異常症 |

脂質異常症

脂質異常症